Il Nobel che premia due discipline della ricerca astronomica

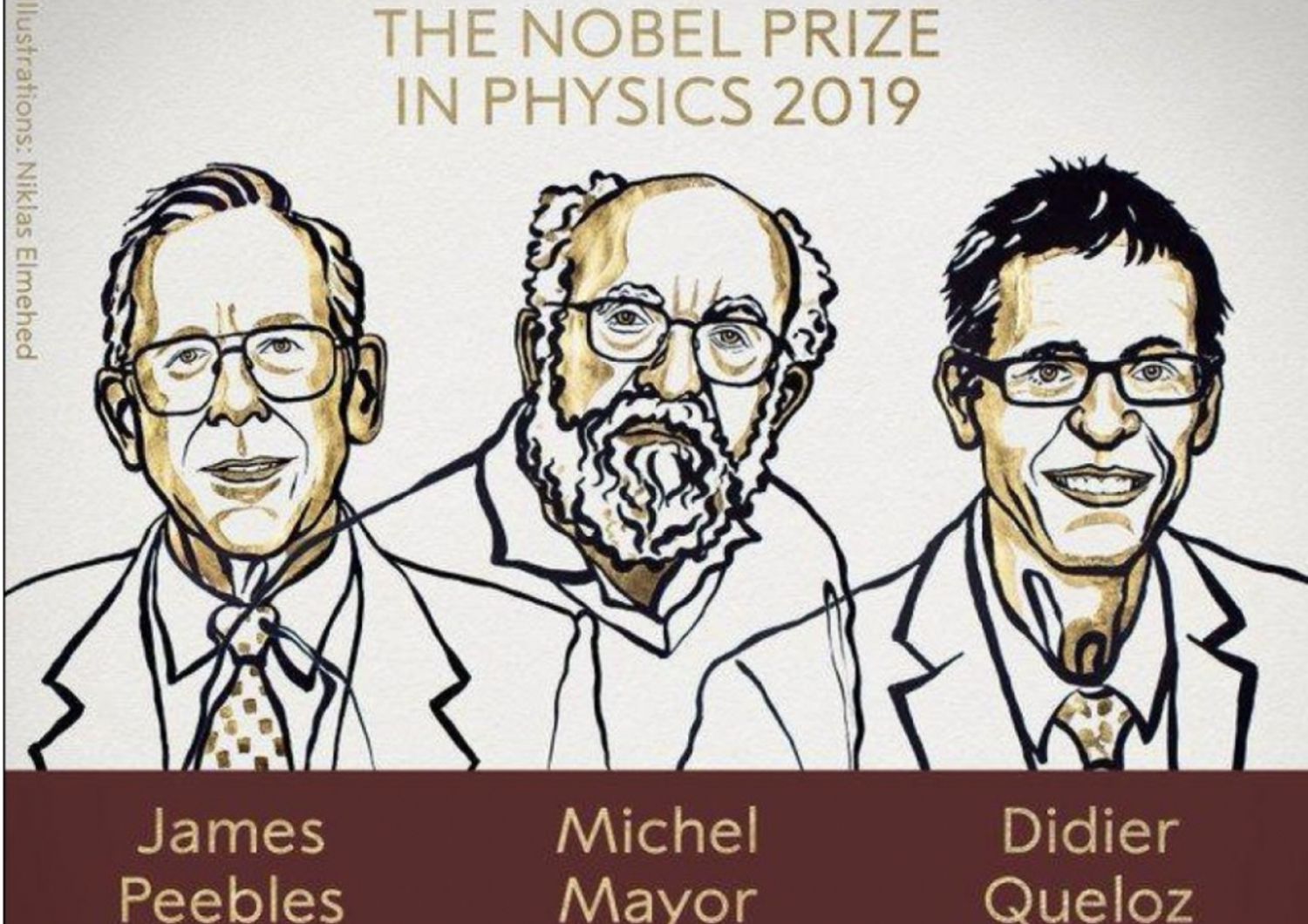

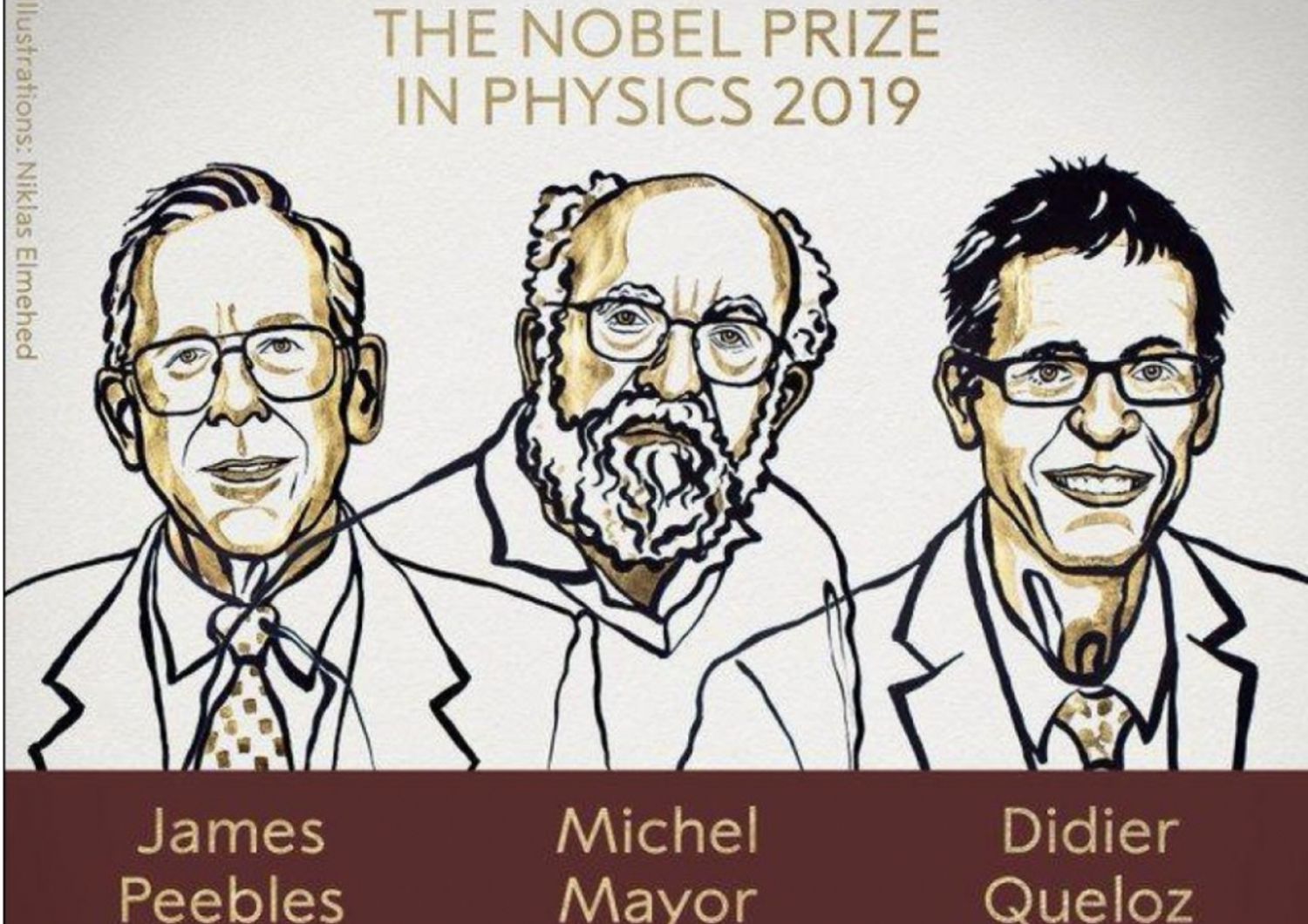

Il Premio Nobel per la fisica 2019 premia due discipline diversissime della ricerca astronomica. Volendo riconoscere scienziati che hanno dato contributi fondamentali sia nella teoria cosmologica (quindi l’estremamente lontano alle origini del nostro universo) sia alle osservazioni che hanno portato alla scoperta di pianeti intorno ad altre stelle (a noi vicinissime), il comitato ha deciso di dividere il premio a metà attribuendone una parte al cosmologo James Peebles mentre l’altra metà viene divisa tra Michel Mayor e Didier Queloz per la scoperta del primo esopianeta.

Con questa decisione il Comitato Nobel ha voluto premiare “la nuova comprensione della struttura e della storia dell’universo e la prima scoperta di un pianeta in orbita attorno a una stella di tipo solare al di fuori del nostro sistema solare. Le scoperte hanno cambiato per sempre le nostre concezioni del mondo”. Si tratta di campi diversi che hanno avuto storie diverse su archi di tempo diversi.

Cominciamo con Peebles, cosmologo di Princeton oggi 84enne. Un distinto signore che ha dato un contributo fondamentale alla comprensione dell’origine dell’Universo. Il riconoscimento è meritatissimo e, a mio modesto parere, un po’ tardivo. Peebles ha costruito l’impianto teorico che ha portato a tre premi Nobel di tipo osservativo. È lui (insieme ai suoi colleghi di Princeton) che, all’inizio degli anni ’70, dice ad Arno Penzias e Robert Wilson che il segnale radio nelle microonde che avevano captato provenire da ogni parte del cielo doveva essere il resto fossile della radiazione emessa pochi centinaia di migliaia di anni dopo il Big Bang, quando l’Universo è diventato trasparente.

Eppure Il premio Nobel 1978 viene attribuito solo a Penzias e Wilson. Peebles lavora molto sulla radiazione fossile che riempie l’Universo e predice che, pur essendo molto omogenea, deve contenere piccolissime fluttuazioni, i semi dai quali nasceranno le galassie.

Il satellite COBE della NASA scopre queste fluttuazioni ed il premio NOBEL 2006 viene dato ai due responsabili della missione George Smoot e John Mather dimenticando, ancora una volta, il contributo di Peebles che imperterrito, continua a interrogarsi sulla natura della materia che compone l’Universo.

Lo studio del fondo a microonde dice chiaramente che la materia visibile, quella che possiamo studiare, è solo una parte piccola dell’Universo, il resto (e parliamo del 95%) è ancora non capito. C’è quindi lui e la sua scuola dietro al premio Nobel del 2011 che premia Adam Riess, Brian Schmidt, Saul Perlmutter per la scoperta dell’espansione accelerata dell’Universo.

È quindi più che giusto che sia venuto il suo turno. Gli altri due premiati hanno scoperto il primo esopianeta in orbita intorno alla stella 51 Peg, una stella simile al Sole a una cinquantina di anni luce da noi.

È un esempio di premio Nobel attribuito ad una coppia professore-studente perché si tratta della tesi di dottorato di Didier Queloz che lavorava sotto la supervisione di Michel Mayor, professore all’Università di Ginevra. Mayor dà al suo dottorando una mission impossible costruire un sistema (hardware e software) che possa permettere di misurare le piccolissime fluttuazioni nella luce di una stella indotte dal disturbo di un pianeta in orbita intorno ad essa.

Queloz si mette al lavoro senza grandi speranze di ottenere un risultato. Si tratta di misurare gli spostamenti delle righe nello spettro della stella. In presenza di un pianeta, infatti, la stella balla insieme al suo pianeta e questo dovrebbe produrre una variazione ritmica nella lunghezza d’onda delle righe (si chiama effetto Doppler). Mayor va a passare una periodo sabbatico all’Università delle Hawaii e Queloz rimane da solo a provare quello che aveva costruito all’osservatorio di Haute Provence.

Inaspettatamente vede qualcosa ma teme di avere fatto un errore. Ci vogliono mesi perché abbia il coraggio di dirlo al suo professore lontano che gli risponde con un “si, forse…” che Queloz capisce essere un messaggio incoraggiante. I due lavoreranno insieme per convincersi della realtà dell’effetto che è veramente strabiliante perché punta alla presenza di una stella più massiva di Giove la cui orbita intorno a 51 Peg è molto più vicina di quella di Mercurio, come si vede bene dall’infografica di Nature che confronta le distanze orbitali e le masse dei pianeti del sistema solare con quello di 51 Peg.

Nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare una pianeta simile a Giove così vicino alla sua stella, ma la natura è piena di sorprese ed il campo dei pianeti extrasolari, che è stato aperto da questi due svizzeri fantasticamente bravi a fare misure precisissime, ce ne ha rivelate moltissime.

A partire dall’annuncio, fatto il 6 ottobre 1995 a Firenze, il campo dei pianeti extrasolari è letteralmente esploso. Adesso ne conosciamo oltre 4 mila ed una frazione (piccola ma significativa) di essi ha massa non troppo diversa da quella della Terra ed orbita nella zona di abitabilità della stella, quella nella quale la temperatura del pianeta dovrebbe essere tale da permettere la presenza di acqua liquida in superficie.

È una storia affascinante che racconto (per chi volesse saperne di più) nella nuova edizione del libro scritto una decina di anni fa da mio marito Giovanni Bignami. Si intitola I Marziani siamo noi e, per puro caso, sarà in libreria la settimana prossima.