Il sogno di Ligotti è vicino? Il suicidio di homo sapiens (nonostante la cospirazione degli ottimisti)

Pessimista magistrale, ispiratore delle leggendarie intemerate esistenziali di "Rust" Cohle (Matthew McConaughey) in True Detective (vedi discorso tra Rust e Martin in auto link youtube), teorico dell’“indicente” della coscienza e della cospirazione degli ottimisti contro la razza umana, Thomas Ligotti potrebbe forse trarre un po’ di consolazione dalla lettura di un articolo di geografia umana di recente pubblicato su Biological Theory.

L’autoestinzione della specie è dietro l’angolo perché nel nostro cervello gira un “software” datato, sviluppato all’inizio del Pleistocene e sostanzialmente rimasto invariato nonostante lì fuori, negli ultimi due milioni di anni, le cose siano abbastanza cambiate. Da soggetto in balia dell’ambiente l’uomo è diventato creatore di mondi, un superestrattore così potente da emanciparsi dalla natura al punto da intitolare a se stesso una nuova era geologica, l’antropocene. Ecco, per la gioia di Ligotti potrebbe essere l’ultima mettendo finalmente un punto a questo spasmodico attaccamento alla vita.

“In quanto specie ossessionata dalla sopravvivenza – scrive ne “La cospirazione contro la razza umana” – il nostro successo è calcolato in base a quanto abbiamo allungato l’esistenza media, e la riduzione della sofferenza è solo un effetto collaterale di tale scopo. Restare in vita in ogni circostanza è una malattia che ci consuma. Nulla potrebbe essere meno sano di badare alla propria salute nel tentativo di posticipare la morte”. E se ancora non fosse chiaro il concetto, in un capitolo intitolato “L’incubo dell’essere” precisa: “La longevità è indubbiamente il valore più importante della nostra vita e trovare un rimedio per la mortalità è il nostro compulsivo progetto. […] Non è più necessario stipare le nostre vite in due o tre decadi ora che possiamo stiparle in sette, otto, nove o più. […] Il tempo scade per noi come per le altre creature, certo, ma almeno possiamo sognarci il giorno in cui potremo sceglierci una scadenza. Allora tutti noi moriremo della stessa cosa: una sazietà omicida della nostra durevolezza in un mondo MALIGNAMENTE INUTILE” (maiuscole nel testo originale).

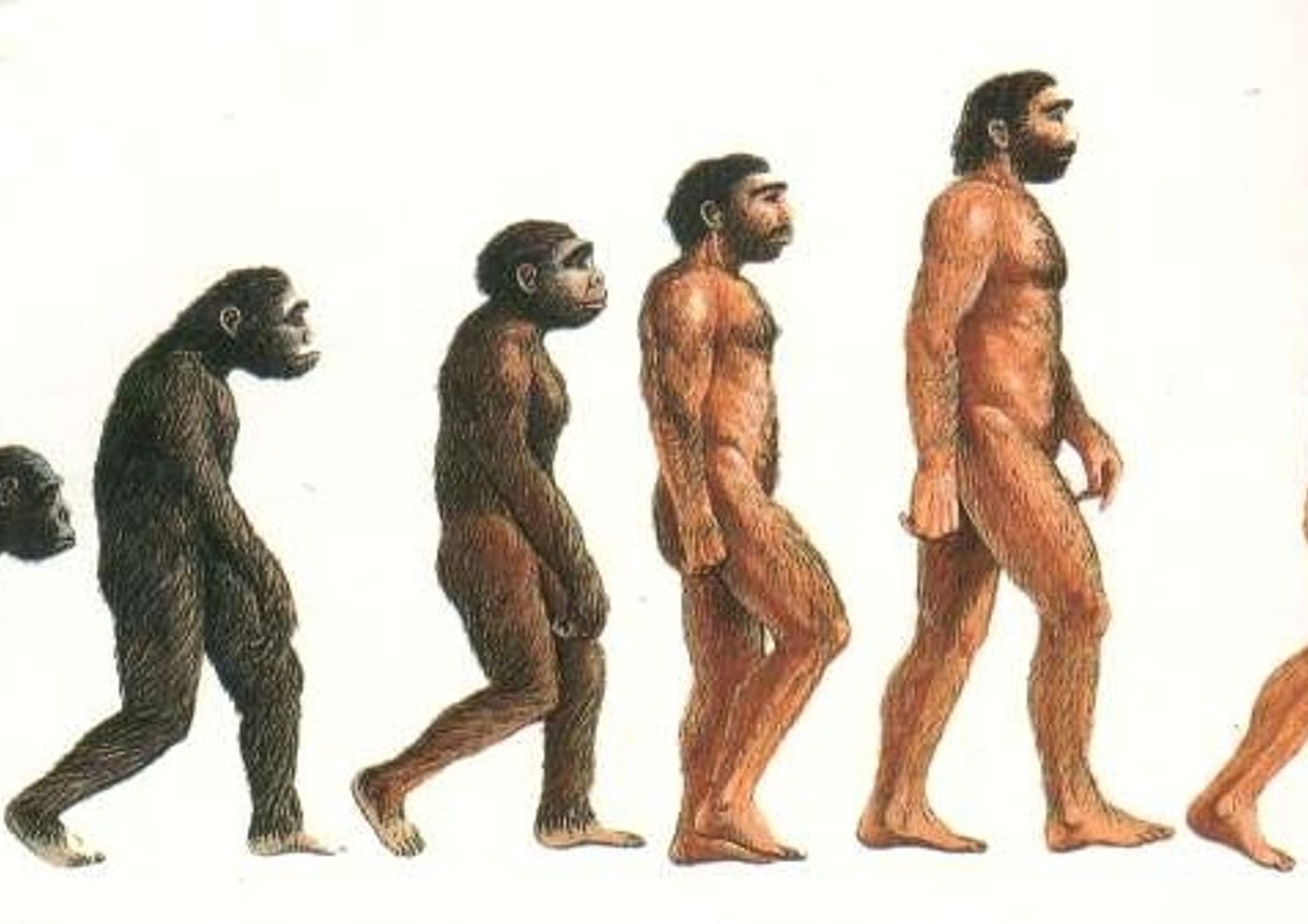

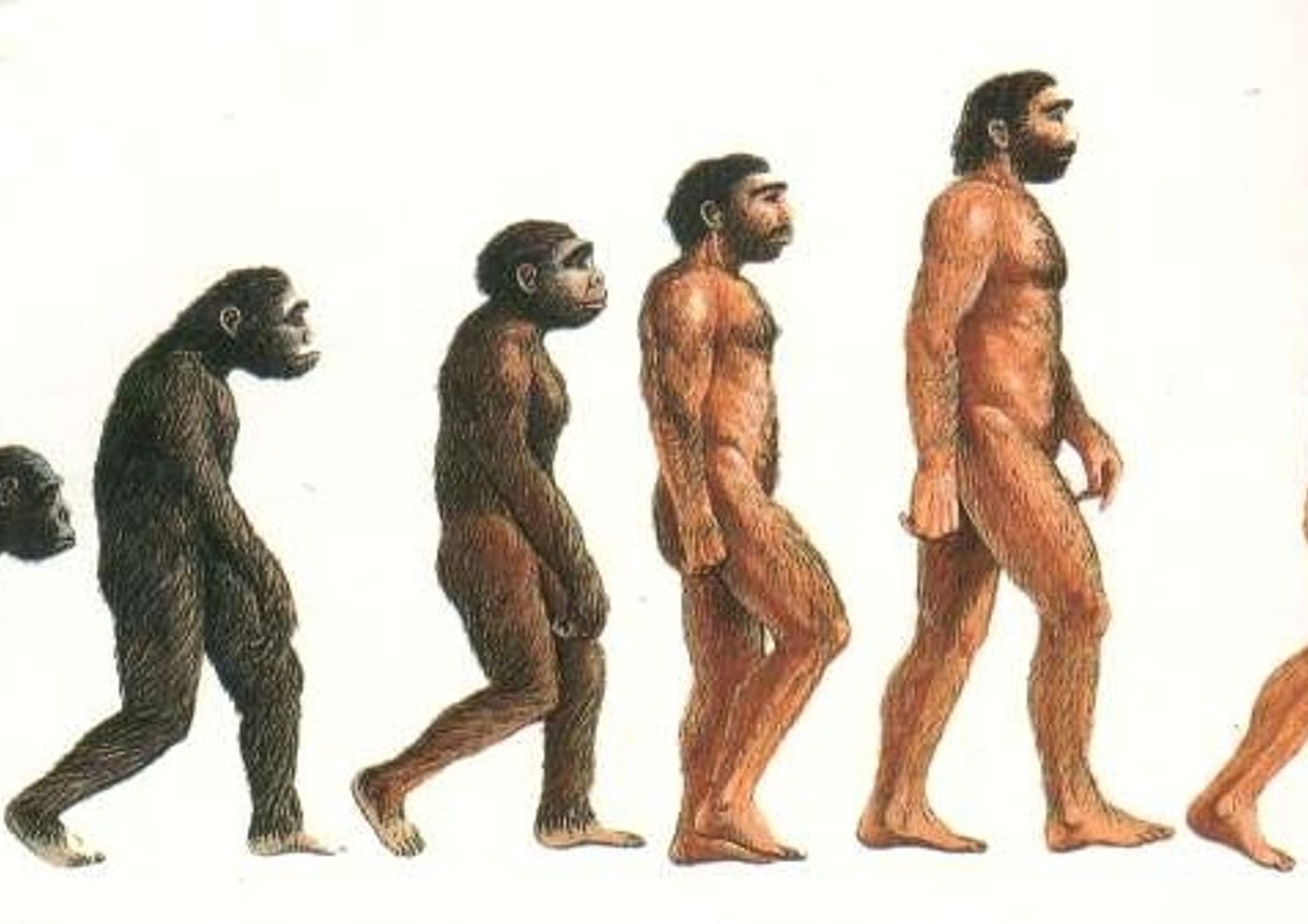

A fornire un po’ di balsamo per l’anima dello scrittore americano è uno studioso italiano, Paolo Rognini, docente di Ecologia urbana e sociale presso il dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, in un articolo che incuriosisce già dal titolo: “Vestigial Drifting Drives in Homo Sapiens”. Cosa sono queste pulsioni “vestigiali” alla deriva? Rognini mutua la terminologia dalla biologia evoluzionistica, dove si definiscono “vestigiali” organi o strutture anatomiche antiquate, di fatto diventate inutili e tuttavia ancora presenti in organismi viventi.

Le ossa pelviche nelle balene, per esempio, non hanno senso perché le balene non hanno arti posteriori. Apparentemente inutili, sono lì a testimoniare un probabile antenato su terraferma. Gli organi vestigiali sono una sorta di sopravvivenze archeologiche dell’evoluzione e tali potrebbero essere anche alcuni nostri comportamenti. “Stiamo scoprendo – scrive Rognini su Biological Theory – che i nostri crani ospitano cervelli che danno ancora risposte ancestrali, non adattative all’era in cui viviamo.

In pratica abbiamo alcuni comportamenti, residui di risposte arcaiche, che ci porteranno a distruggere il pianeta e, di conseguenza, noi stessi, realizzando così una versione del tutto inedita dell’evoluzione: l’autoestinzione di una specie”. Il ricercatore denuncia una asincronia (“dischronicity”) tra l’evoluzione biogenetica e l’evoluzione biotecnologica per cui, se da un lato il nostro equipaggiamento anatomico ed emotivo è rimasto più o meno immutato negli ultimi 300 mila anni, l’equipaggiamento tecnologico si è trasformato radicalmente.

C’è da dire che quello dell’inadeguatezza dell’uomo a se stesso, per dir così, è un argomento piuttosto diffuso dell’antropologia filosofica. Negli anni ’50 Gunther Anders ne “L’uomo è antiquato” teorizza l’incapacità dell’uomo di adeguarsi alla civiltà delle macchine da lui stesso prodotta, denuncia la “vergogna prometeica”, la condizione di precarietà che si comincia ad avvertire al cospetto della potenza tecnologica e quindi il “dislivello” del tutto inedito nella storia umana tra la facoltà di produrre e quella di prevedere, ovvero tra la potenza del fare e la capacità di assumersi la responsabilità di quel che attraverso la tecnica si può realizzare.

Le pagine di Anders sono efficaci e fanno scuola per decenni. Pure troppa. Nelle aule universitarie tecnica, “apparato” tecnologico, capitalismo e smarrimento dell’autenticità dell’uomo (dell’“esserci”, come lo chiama Heidegger, maestro di Anders) diventano passaggi pressoché obbligati di un unico discorso. In “Psiche e Techne” di Umberto Galimberti, un classico dei nostri tempi, si rielaborano più o meno le stesse tesi in un clima tecnofobico da tramonto dell’Occidente che bene certo non ha fatto e non fa al dialogo tra scienza e filosofia.

Rognini per fortuna non ha ambizioni filosofiche e snocciola in modo diretto la sua tesi. I “Vestigial drifting drives” sono comportamenti che svincolati dalle necessità che li rendevano utili alla sopravvivenza sono ora alla deriva, privi di una rispondenza all’ambiente di adattamento. Come gli organi vestigiali, anche le pulsioni vestigiali possono essere neutre, semplicemente non attualmente adattive, ma possono anche rivelarsi disadattive. E questo è il caso di alcune nostri comportamenti. Rognini cita per esempio la “rapacità” di consumo nei confronti delle risorse ambientali e l’“impulso all’espansione demografica”. Si tratta di istinti primordiali che, se nel Paleolitico ci hanno garantito la sopravvivenza, oggi invece ci portano dritti alla distruzione del pianeta e all’estinzione.

Il ricercatore riprende un’idea di Konrand Lorenz secondo cui alcuni comportamenti umani apparentemente non funzionali siano da considerarsi residui di moduli che erano stati adattativi in passato, fra cui le paure irrazionali dell’infanzia o la fobia dei serpenti e dei ragni. “Come possiamo vedere – scrive – gli esseri umani così come altri esseri viventi sono depositari di alcuni elementi organici e comportamentali che non sembrano essere cambiati dal Pleistocene in poi. I Vestigial Drifting Dvires potrebbero essere una sorta di ‘programma bioculturale’ inadatto all’ambiente attuale.

Vi è per esempio la convinzione di una crescita e di uno sviluppo infiniti nel capitalismo e nell’economia tecno-industriale che si basa esattamente sul concetto implicito che la Terra stessa sia infinita quando invece sappiamo bene che questa è una convinzione ‘vestigiale’”. C’è un’asincronia tra quel che sappiamo e le nostre convinzioni profonde di specie, ed è proprio questa asincronia il problema più grande secondo Rognini poiché, citando indirettamente un argomento di Anders, “gli esseri umani non sono equipaggiati con strumenti cognitivi adatti a una valutazione razionale delle minacce a lungo termine”.

Se non si cambia rotta e non si estirpano queste vestigia del nostro passato evolutivo rischiamo di scomparire dalla Terra per nostra stessa mano: “un fenomeno – conclude Rognini – che si rivelerebbe unico nella storia delle specie viventi, riducendoci a un semplice esperimento evolutivo”. Considerata la capacità finora dimostrata dai sapiens a cambiare certe pulsioni potrebbe non essere lontana l’“ultima mezzanotte” agognata da Rust Cohle in cui “fratelli e sorelle rinunciano a un trattamento iniquo”. Forza Thomas, non tutto è perduto.