La metà dei nuovi farmaci antitumorali non migliora la vita. Ma c'è un però

Più della metà dei nuovi farmaci antitumorali messi in commercio tra il 2009 e il 2013 non garantiscono un allungamento della vita e un miglioramento della sua qualità rispetto a quelli già approvati. È questo, in estrema sintesi, il messaggio che emerge da uno studio pubblicato sul British Medical Journal ad opera dei ricercatori del King’s College di Londra e della London School of Economics. Un messaggio forte che però si presta a parecchie interpretazioni e non rende ragione degli immensi progressi che sono stati compiuti nella lotta al cancro negli ultimi anni.

L’analisi dei ricercatori inglesi ha come oggetto di studio l’insieme di tutti i farmaci oncologici approvati dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) tra il 2009 e il 2013. Sottolineare questo lasso temporale è di fondamentale importanza poiché nella ricerca in campo oncologico una delle principali rivoluzioni – l’utilizzo dell’immunoterapia - è avvenuta solo negli ultimi anni.

È utile ricordare che il primo farmaco immunoterapico (Ipilimumab) è stato approvato in Europa nel luglio 2011 ovvero a metà esatta del periodo dello studio in oggetto. Non solo, un altro dato da sottolineare è che a differenza dei farmaci a bersaglio molecolare, l’immunoterapia quando funziona tende ad avere un effetto duraturo nel tempo. Ecco perché è lecito aspettarsi risultati differenti e sicuramente migliori dal 2011 in poi.

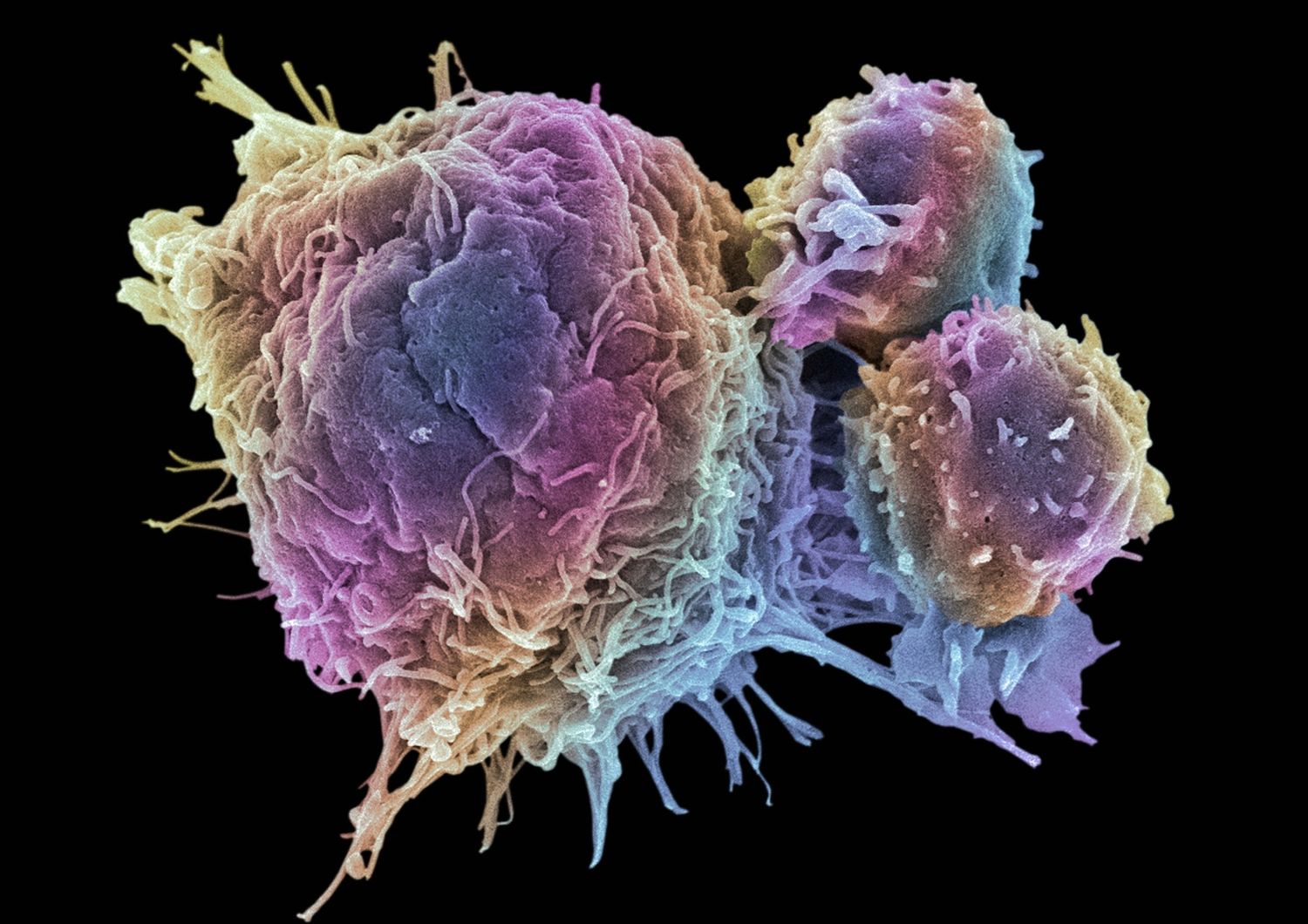

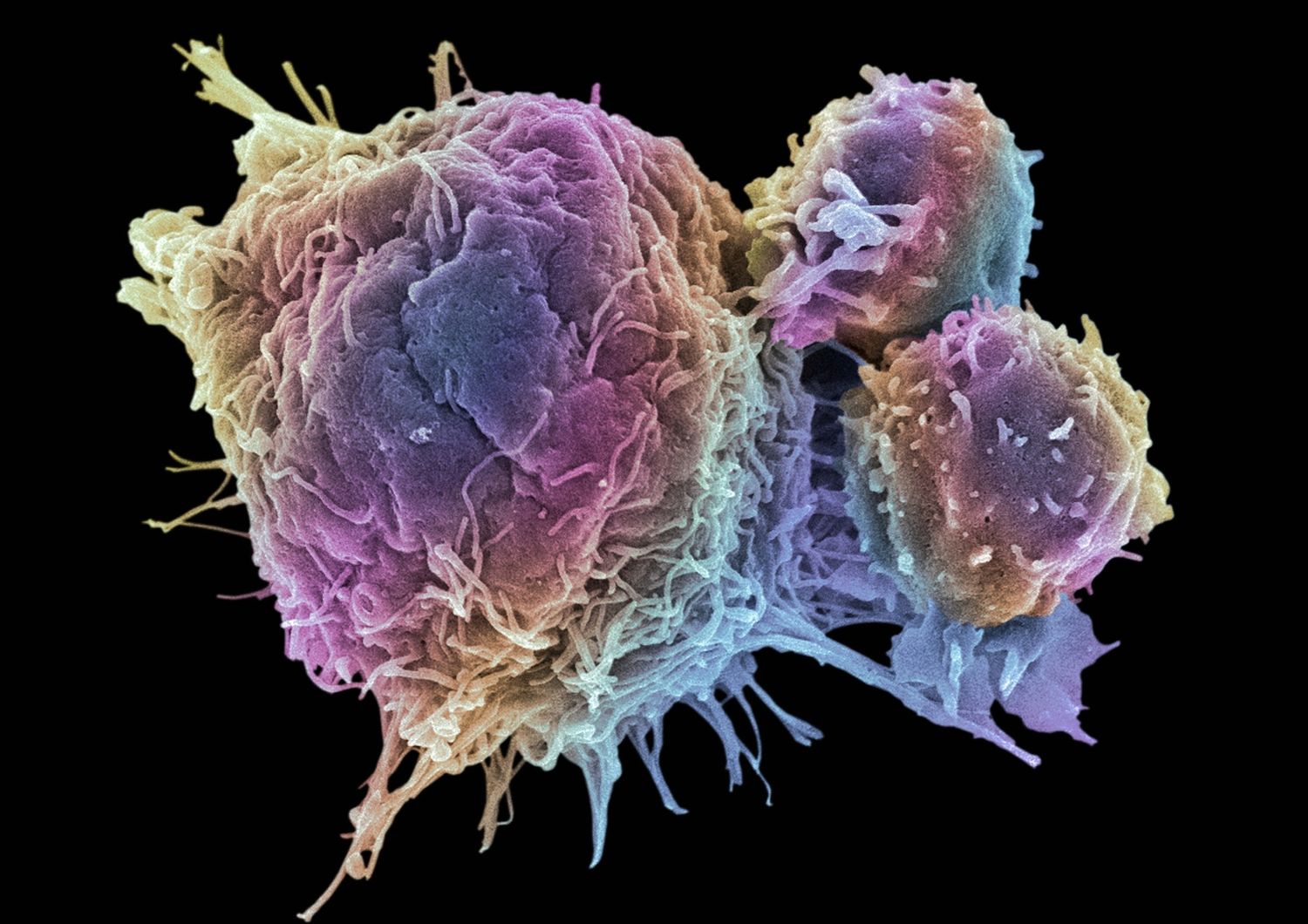

L’estate di quell’anno è stata infatti un vero e proprio spartiacque poiché negli anni successivi è stato un crescendo di approvazioni di farmaci di questo genere. L'idea di fondo alla base di questo approccio è sfruttare la capacità delle cellule che ci difendono di riconoscere la presenza di agenti estranei come il cancro. In particolare l’obiettivo che si è raggiunto è tenere sempre accesa questa risposta, un fenomeno che spesso non si verifica per la capacità dei tumori di “spegnere” il sistema immunitario e poter dunque crescere in maniera incontrollata.

A fare da apripista all'immunoterapia è stato il melanoma, un tumore che quando era in metastasi lasciava poche speranze. Oggi grazie a questo approccio è possibile in molti casi tenere sotto controllo la malattia di fatto cronicizzandola è infatti non è più così raro trovare persone ancora in vita a più di cinque anni dalla diagnosi di tumore al polmone e addirittura a dieci dal melanoma. Questo non significa però che l’immunoterapia sia la soluzione ad ogni problema. Oggi solo il 50% delle persone risponde positivamente a questo approccio. La sfida attuale degli oncologi è aumentare questa percentuale.

Le strade sono essenzialmente due

Lo studio da poco pubblicato, seppur da contestualizzare, apre però interessanti spunti di riflessione circa i criteri con cui vengono approvati e commercializzati i farmaci. Già in passato uno studio pubblicato da JAMA Oncology (l’analisi si riferisce al periodo 2009-2013) ha mostrato che il prezzo delle molecole anticancro approvate in quel lasso di tempo non sembra correlarsi né all’entità degli investimenti di ricerca - nessuna differenza tra innovativi e di successiva generazione - né all’efficacia terapeutica, né ai volumi di impiego. Un risultato che mette ancora di più in luce la necessità di nuovi meccanismi di rimborso che premino l’innovazione di valore secondo modelli di costo-efficacia. Un farmaco palliativo non può avere lo stesso prezzo di uno che potenzialmente può cronicizzare la malattia.