Che cos'è l'immunoterapia che ha vinto il Nobel per la medicina

Da ragazzo, James P. Allison ha perso la madre a causa di un linfoma. Questo tragico evento nella sua biografia è stato spesso citato per motivare il suo forte “accanimento” nella ricerca di terapie antitumorali. Una passione per lo studio e la ricerca che lo ha portato al Premio Nobel per la Medicina 2018: all’americano Allison, affiliato all’Università del Texas, insieme al giapponese Tasuku Honjo dell’università di Kyoto, l’Accademia di Svezia ha infatti recentemente decretato il più alto riconoscimento per aver compreso “che si può stimolare il sistema immunitario per attaccare le cellule tumorali, un meccanismo di terapia assolutamente nuovo nella lotta ad un tipo di malattia che uccide ogni anno milioni di persone e che costituisce una delle più gravi minacce alla salute dell'umanità".

BREAKING NEWS

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 ottobre 2018

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI

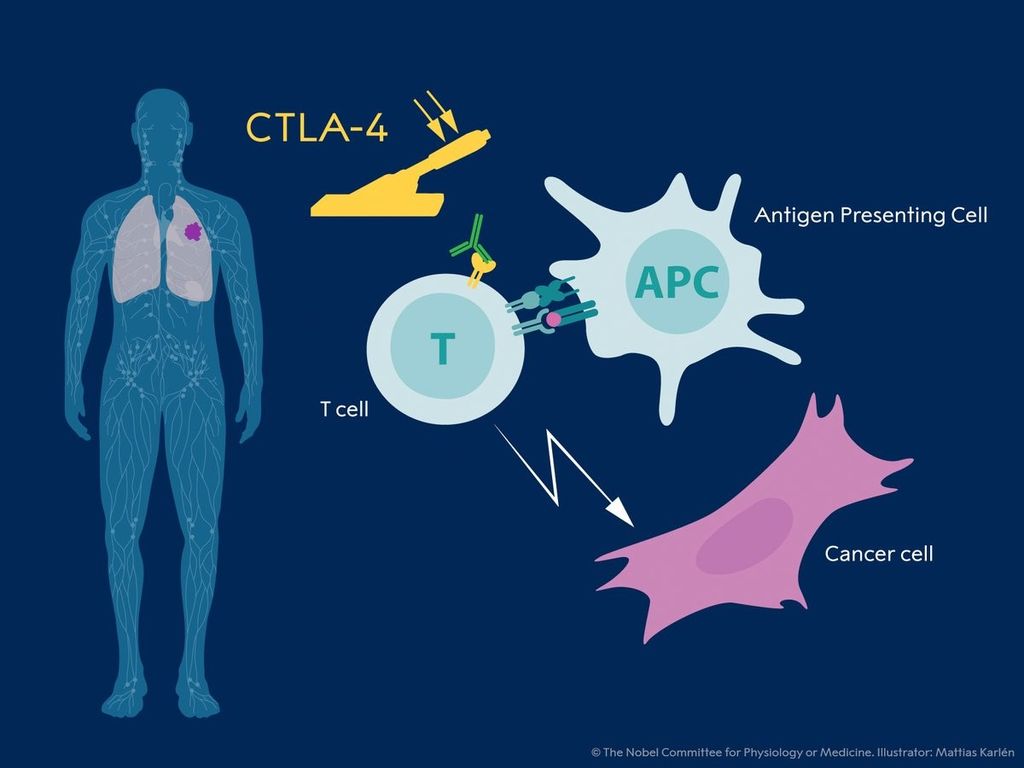

L’enorme valore delle ricerche dei due scienziati, quindi, non risiede tanto né nell’immunologia come disciplina, né nelle due singole proteine che – una a testa – hanno scoperto, quanto nell’aver compreso come “scagliarle” e azionarle in modo da guidare la risposta del sistema immunitario. Un Nobel strameritato anche per gli scenari che da tali studi derivano: infatti, ad esempio, è a partire dalla scoperta della proteina CTLA-4 ad opera di Allison che è stato possibile mettere a punto farmaci immunoterapici talmente “mirati” da riuscire a dare ottimi risultati in pazienti colpiti da melanoma metastatico, prolungandone la sopravvivenza.

Questo Nobel infonde grande speranza a tutto il settore della ricerca, e conforta quanti con il proprio lavoro contribuiscono al raggiungimento del terzo fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile raccolti nell’Agenda globale, sottoscritta, rilanciata e aggiornata dai grandi della Terra: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. L’annuncio dell’Accademia di Svezia apre la strada, con nuova forza, ad una customizzazione della cura, ovvero quell’approccio per cui si abbandona definitivamente il concetto di “one-size-fits-all” in medicina, e si infondono nuove energie nel cercare la cura giusta per quel particolare tumore sviluppato in quel particolare paziente con le proprie, uniche caratteristiche.

Certo, un risultato raggiunto anche grazie all’avanzamento straordinario della immunologia molecolare, insieme alla genetica molecolare. Perché i geni già contengono le risposte ai grandi problemi che ci affliggono, come quegli oltre 40 milioni di morti nel mondo a causa delle malattie non-trasmissibili (NCDs) o i 1000 casi di tumore che solo in Italia vengono diagnosticati ogni giorno: “I geni hanno in sé la capacità di cambiare”, per usare le parole del neo-Nobel Honjo. Il cancro, non va dimenticato, è una malattia del genoma: lo studio della genomica e la diversità immunitaria devono essere combinati per il successo della terapia. E dunque sta a noi direzionare, potenziare e sfruttare questo cambiamento.

È questa la strada da seguire, valorizzando la ricerca, supportando i giovani studiosi, ripensando i programmi formativi nell’ottica della flessibilità, contaminazione e ampliamento del sapere e aprendo la strada a sinergie virtuose, nell’ottica dell’open science. Le Università (a sproposito spesso criticate in Italia) in questo panorama, da cui provengono tra l’altro Allison e Honjo, giocano il ruolo del leone, dimostrando il loro alto valore e riaffermandosi patria e vivaio di grandi menti e rivoluzionarie scoperte.