Data journalism e fact-checking: gli antidoti contro la perdita di credibilità del giornalismo

Il data journalism rappresenta uno degli antidoti più efficaci contro la crisi di credibilità che affligge l’informazione. Una delle ragioni di questa “impopolarità” è legata al rapporto con le fonti. “Negli Stati Uniti solo il 53% degli americani si fida delle fonti che usa”, ha recentemente spiegato Andrew Anker, direttore della sezione News di Facebook. In Italia le cose probabilmente non vanno meglio. I lettori avvertono una “vicinanza” tra le fonti, soprattutto quelle legate alla politica, e i giornalisti che ne riportano le dichiarazioni. Così, la crisi di credibilità di una categoria, quella della politica, sembra stringere in un abbraccio mortale anche l’altra. In questa folle corsa al ribasso, il data journalism ha il merito di riportare al centro della professione il principio dell’obiettività: se le fonti sono promotrici di interessi di parte e i cronisti spesso percepiti come un megafono, al giornalismo che si propone di indagare, analizzare e rendere comprensibili i dati viene riconosciuto un livello di imparzialità più alto.

Del resto, è anche vero che ormai non fare i conti con i dati vuol dire precludersi la possibilità di capire una buona parte della società in cui viviamo. Da una ventina di anni siamo circondati da dati che si moltiplicano a una velocità sconosciuta alle decadi precedenti. Dati disponibili per la ricerca, la comunicazione, le analisi: tanto per farsi una parzialissima idea, il solo Google ogni giorno processa tre miliardi di ricerche. Questa abbondanza ha reso sempre più necessario il ricorso al giornalismo dei dati come strumento per spiegare la realtà che ci circonda. Ma quanto è diffusa questa pratica nella professione? Probabilmente, e per fortuna, più di quanto comunemente non si pensi.

Un tentativo più sistematico di rispondere a questa domanda arriva dal Google News Lab che, in collaborazione con PolicyViz , ha condotto una ricerca sullo stato di salute del data journalism e su come i reporter si siano attrezzati per scoprire le notizie, raccontare storie e analizzare i fatti a partire dai dati. Un lavoro che in realtà i cronisti hanno sempre fatto, anche se in passato erano sufficienti una penna e un taccuino per annotare e analizzare le scarse informazioni disponibili. Oggi, nell'era dei big data, sarebbe ovviamente impossibile procedere con quegli strumenti artigianali.

Purtroppo, la ricerca "Data Journalism in 2017 " si concentra su Usa, Gran Bretagna, Germania e Francia, e niente ci racconta della situazione in Italia. Ma è comunque interessante ripercorrerla per alcune indicazioni di carattere generale che ci aiutano a inquadrare il fenomeno .

Partiamo, e non potremmo essere diversamente, dai dati:

1. Il 42% dei reporter usa i dati per raccontare storie con una certa regolarità: almeno due volte o più alla settimana;

2. Il 51% delle aziende editoriali ha team dedicati all'analisi dei dati;

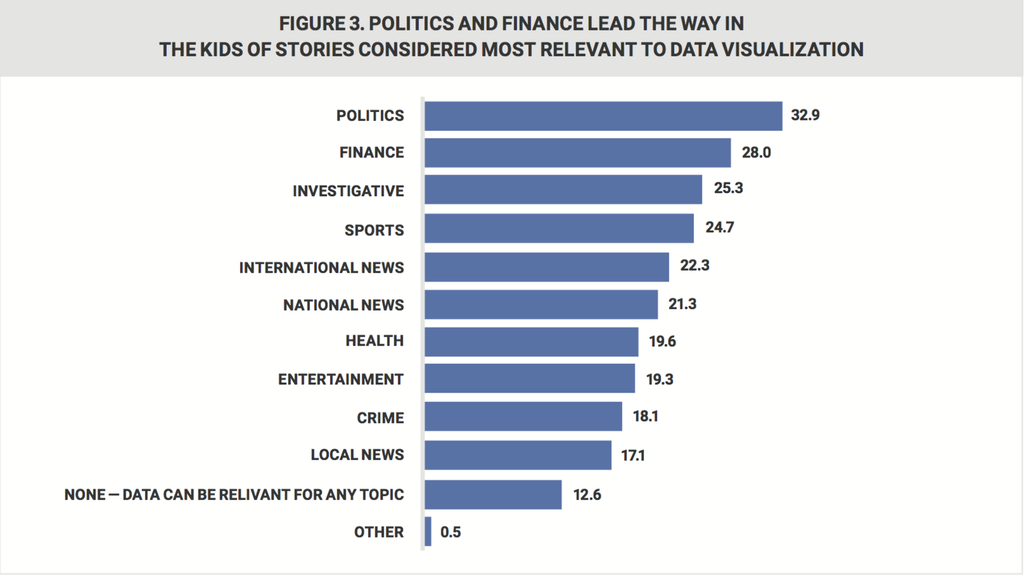

3. Gli argomenti più trattati con questi strumenti sono: politica (33%), finanza (28%) e inchieste (25%).

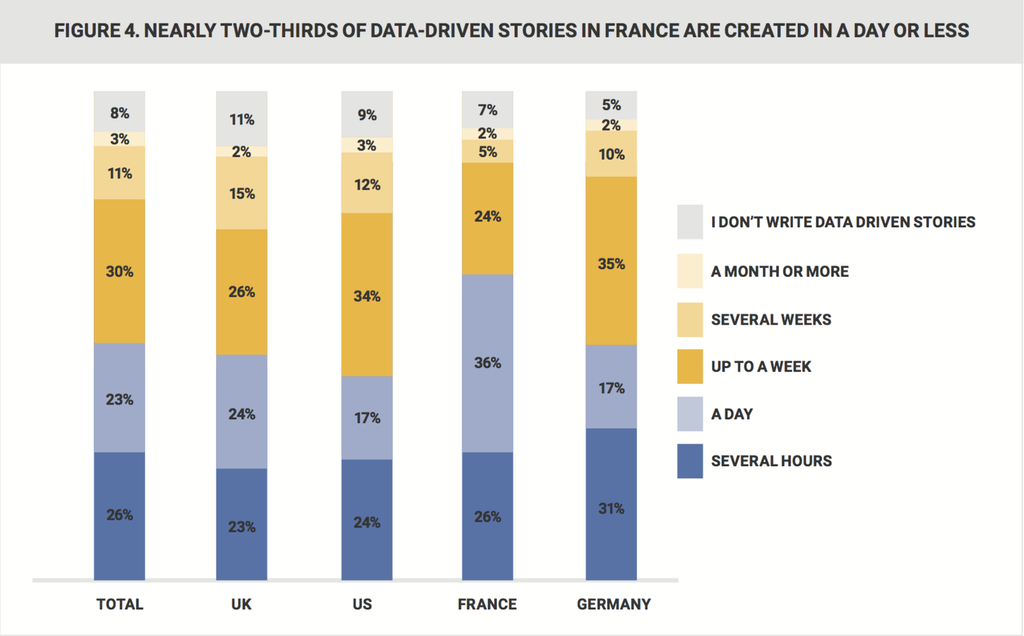

Una delle criticità emerse dalla ricerca è legata alla pressione sui tempi. Lavorare su grandi set di dati richiede ore di lavoro anche con l'ausilio dei software a disposizione: l'impegno può variare da un giorno (il 49% delle storie è realizzato nell'arco delle 24 ore) a diverse settimane o mesi. L'inchiesta del New York Times, "Snow Fall: the Avalance at Tunnel Creek" (dicembre 2012), richiese sei mesi di lavoro con una squadra di circa 20 persone tra giornalisti, grafici e programmatori. Un investimento di risorse che poche testate possono permettersi, soprattutto dopo anni di crisi, tagli e licenziamenti. Eppure appare sempre più chiaro che, in epoca di fake news, l'affidabilità, la rilevanza e la credibilità dei media siano legate anche a questa capacità di analizzare e andare a fondo nella spiegazione dei fatti. Viviamo in un mondo dove le persone sono sempre più sommerse da informazioni tutte uguali, che raccontano la stessa storia in formato "fotocopia": eppure, alla fine della giornata, tutti noi tendiamo a ricordare solo quelle originali, approfondite, che ampliano le nostre conoscenze.

Se adesso proviamo a declinare i possibili campi in cui le storie partono dai dati e a questi danno significato, vedremo che la situazione è comunque meno circoscritta di quanto possa apparire a una lettura superficiale. Occorre una premessa: i dati hanno una storia molto più antica del giornalismo. Basti ricordare che nel Seicento l’elenco dei nati e dei morti veniva raccolto in una pubblicazione settimanale venduta nelle piazze per pochi penny.

Attualmente si fa ricorso all'utilizzo dei dati in varie tipologie di notizie:

1. Le storie che vengono arricchite dai dati: tra queste rientra tipicamente il fact-checking, che anche Agi produce quotidianamente con Pagella Politica per verificare dichiarazioni di politici, manager, istituzioni, economisti, etc. In questi casi le storie esistono già, indipendentemente dall'analisi dei dati, ma è proprio quest'ultima a svolgere un ruolo di verifica in un processo di ricerca di verità, almeno sotto il profilo giornalistico. L'utilizzo del data journalism, in epoca di fake news e propaganda populista, è probabilmente una delle azioni più efficaci per riportare l'accento sulla credibilità di un giornalismo etico;

2. Le storie che usano i dati per condurre un'inchiesta: si tratta di news e informazioni nascoste nei dati, come nel caso tipico dei Panama Papers, la mega inchiesta sulle società offshore condotta da un team internazionale di testate (per l'Italia partecipò l'Espresso ). In alcuni casi, come effettivamente avvenne a l'Espresso, i giornalisti possono creare a loro volta insiemi di dati esplorabili direttamente dagli utenti desiderosi di approfondire aspetti particolari;

3. News che si basano su dati che hanno bisogno di essere spiegati e resi comprensibili per un pubblico ampio: è il caso del Foia (Freedom of Information Act) che in Agi abbiamo sperimentato, in collaborazione con Formica Blù, ad esempio per rappresentare un quadro obiettivo sulla situazione dell'acqua di Roma o sulla sicurezza nelle scuole italiane. Il Foia impone alle istituzioni di rendere accessibili i dati di interesse pubblico, ma spesso questi sono raccolti in modo non sistematizzato e quindi di difficile lettura quando non del tutto incomprensibili. Il data journalist diventa così il gatekeeper che raccoglie, seleziona e gerarchizza le informazioni per trasformarle da complesse in semplici, utilizzando anche strumenti di visualizzazione.

Ecco: adesso che abbiamo solo iniziato a percorrere alcune delle declinazioni possibili, ci appare più evidente che il data journalism è "semplicemente giornalismo" nella sua espressione più autentica ed alta, dove entrano in gioco le regole classiche della professione: raccolta, verifica, gerarchizzazione, analisi, contestualizzazione, spiegazione delle storie di tutti i giorni. I dati non sono altro che le fonti “intervistate” per tirare fuori le notizie, come avviene con le domande quando l'interlocutore è una persona in carne ed ossa.

In un'epoca tormentata da populismi, propaganda e fake news il giornalismo deve riscoprire una tensione verso l'obiettività, che forse non esisterà, come sostengono taluni, ma che almeno ha avuto il merito di tenere per decenni la professione ancorata a una sana ricerca della verità. Da questo punto di vista la "neutralità" dei dati rappresenta un ottimo punto di partenza per ridefinire la scala dei valori professionali, che non può prescindere dalla credibilità. Ecco perché ripartire dai dati (ma anche dai fatti) sarà uno degli asset fondamentali del giornalismo da qui agli anni futuri.

Aggiornamento 8 ottobre 2017, ore 11,57: una precedente versione di questo articolo è uscita martoriata da duplicazioni di frasi, salti di interi periodi, traduzioni automatiche. Il risultato era un pezzo oggettivamente incomprensibile. Ringrazio Luca Sofri per averci segnalato l'anomalia. Mentre indaghiamo sulle possibili cause del pasticcio, spero che, avendoci rimesso le mani, l'articolo risulti almeno un po' più chiaro per i lettori.