Storia delle foto che permisero lo sbarco sulla Luna

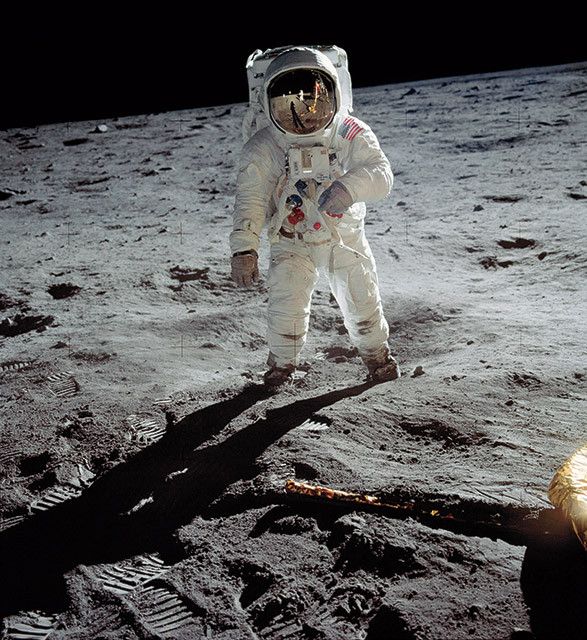

Per far sì che Neil Armstrong posasse il suo stivale sulla superficie della Luna, scrivendo una pagina storica per l'umanità, la NASA dovette risolvere un problema molto spinoso. Dove far atterrare, limitando al massimo i rischi, la sonda Apollo 11? Negli anni’ 60, come racconta National Geographic, le mappe della superficie lunare si basavano su fotografie scattate dalla Terra e dai primi satelliti statunitensi e sovietici.

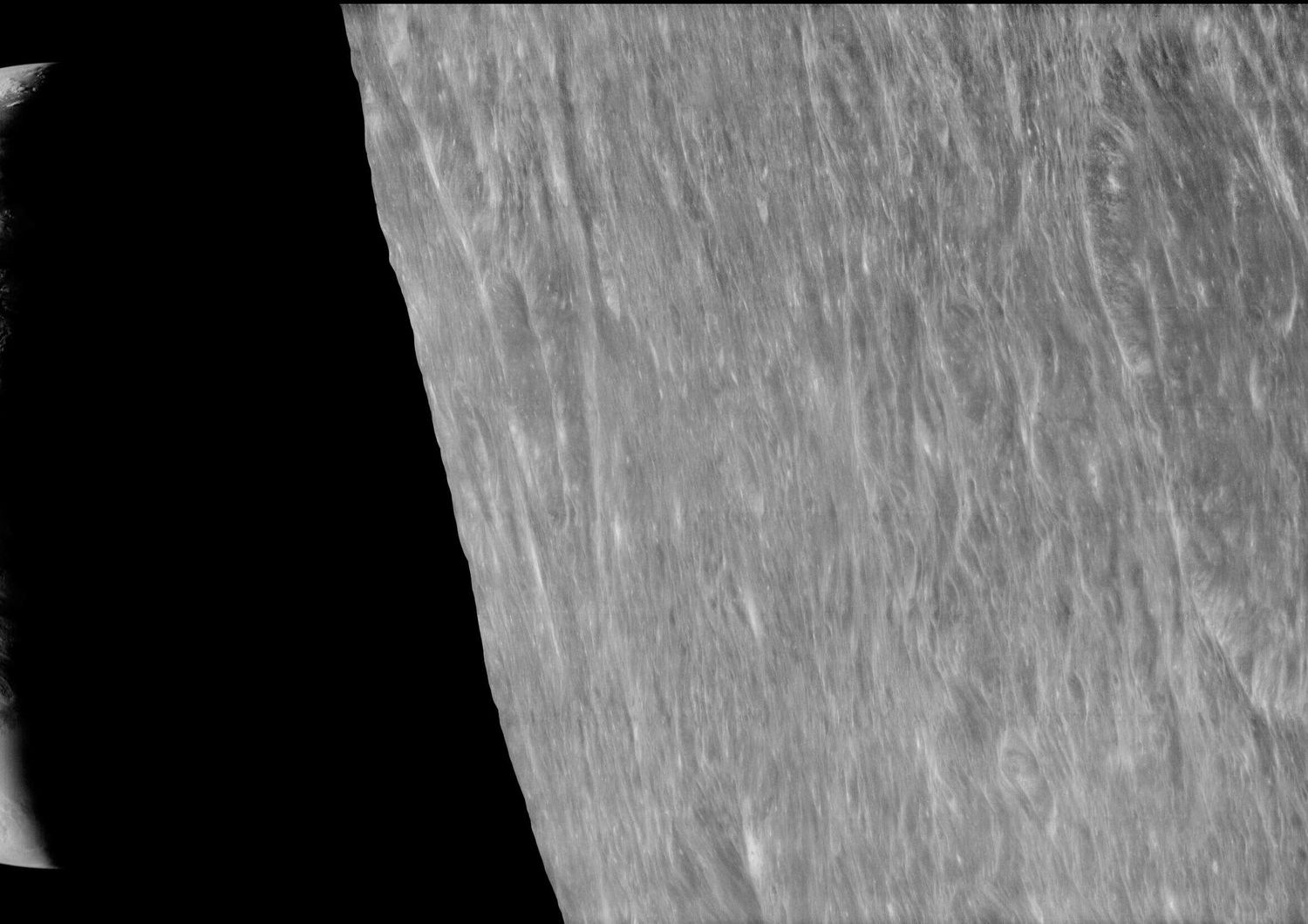

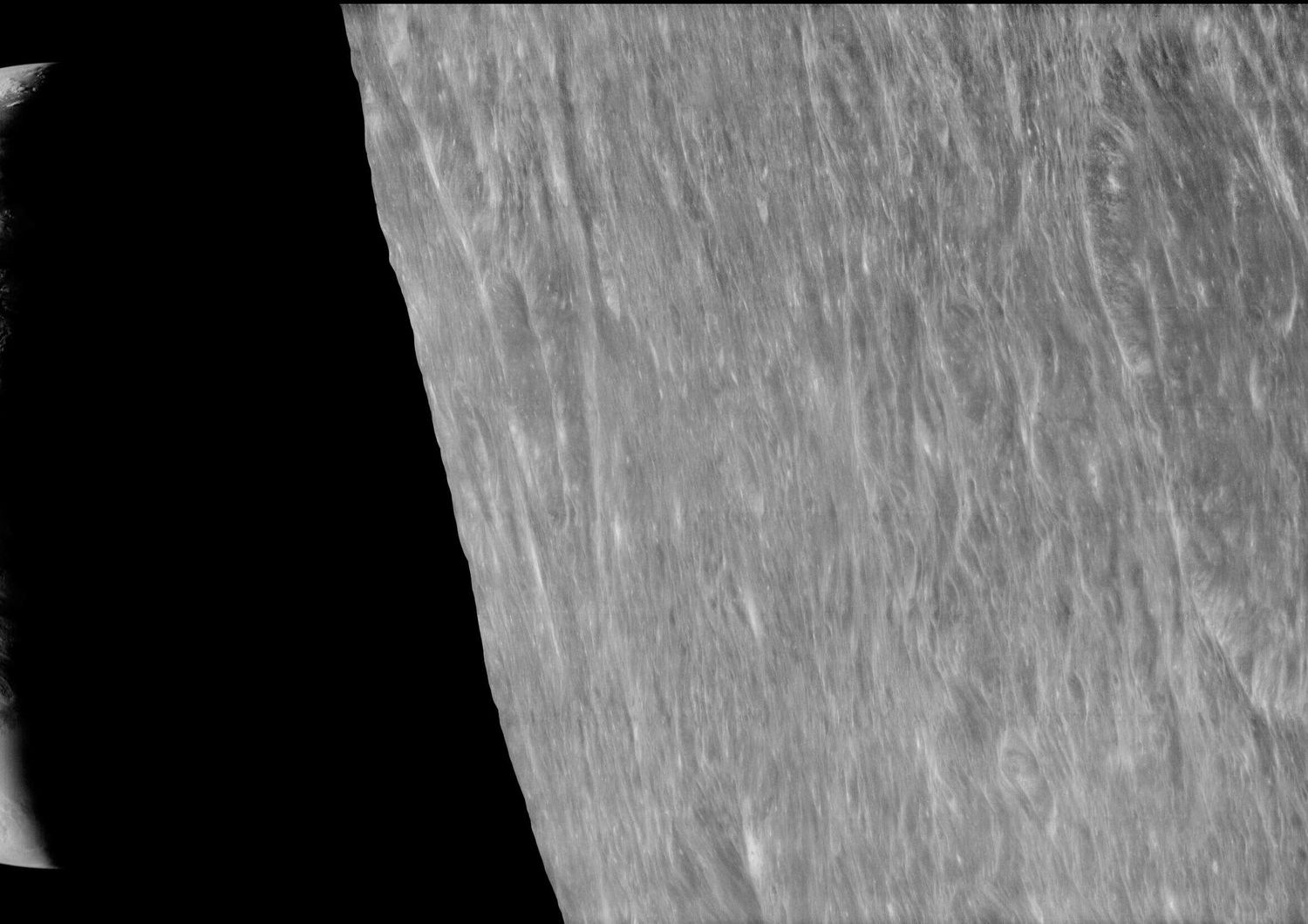

Nessuna cartina, però, era in grado di fornire quei dettagli necessari per evitare problemi, e siti pericolosi, in fase d’allunaggio. Così, nel 1966 e nel 1967, l’agenzia spaziale americana diede vita al progetto Lunar Orbiter. Una flotta di cinque satelliti, quasi identici ma di diversa dimensione, che avrebbero mappato e raccontato, forse per la prima volta in maniera esaustiva, la Luna. Fu Lunar Orbiter 3, tra il 15 e il 23 febbraio del 1967, ha immortalare il luogo che poi sarebbe stato scelto per l’atterraggio finale.

Stiamo parlando di un periodo in cui scattare una foto non era un’operazione così facile. Opportunity, il rover che per quindici anni ha percorso il suolo di Marte, ha inviato migliaia di fotografie durante la sua missione grazie alle sue camere ad alta risoluzione e a modalità di trasmissione ultra-moderne. Anche sessant'anni prima, all’epoca dell’Apollo 11, la NASA usò le migliori tecniche che l’era pre-digitale poteva offrire. I Lunar Orbiter non furono i primi a scegliere la Luna come modello da immortalare, certo, ma nessuno era più attrezzato. “Avevano preso in prestito” dice David Williams, direttore dello Space Science Data Coordinated Archive della NASA, “le telecamere-spia che usava il Dipartimento della Difesa americano. Quelle che facevano parte del programma CORONA, la cui missione era spiare, anche attraverso foto satellitari, l’Unione Sovietica".

Ogni Lunar Orbiter aveva in dotazione due camere: una con un obiettivo ad alta risoluzione e l'altra con una risoluzione leggermente più bassa. Utilizzavano, inoltre, una pellicola da 70 millimetri invece di quella più canonica a 35, con un materiale, a grana estremamente fine, altamente resistente ai livelli di radiazione attesi nello spazio, Le prime tre missioni avevano l’obiettivo di selezionare 20 possibili siti per l’atterraggio (ne furono indicati il doppio), le ultime due quella di fornire elementi decisivi dal punto di vista scientifico (dalle radiazioni agli impatti causati dai micro-meteoriti). Fu un successo con la mappatura del 99% della superficie lunare.

Un altro grande dilemma era come poter sviluppare le foto. A quel tempo bisognava trattare i negativi con l’ausilio di una serie di prodotti chimici e di un sistema di stoccaggio. Prodotti che avrebbero potuto creare danni in una condizione di micro-gravità. Ma, allo stesso modo, non era possibile neanche far sì che le foto venissero poi lavorate sulla Terra. L’unica soluzione era quello di svilupparle creando una sorta di laboratorio fotografico di ultima generazione, integrato nell’apparecchio fotografico installato sulla sonda, in grado di produrre un vero film.

Si optò per un sistema elaborato dalla Kodak, chiamato BIMAT, reso di dominio pubblico solo il 13 luglio del 2001 dalla CIA grazie al FOIA. La pellicola fu trattata, passaggio dopo passaggio, con grande attenzione grazie a un sistema automatico molto particolare (qui è spiegato nel dettaglio). Una volta sviluppate, le immagini furono trasmesse via radio a Terra, riga dopo riga. Quasi, per capirci, come si trattasse di un Fax.

Il materiale fotografico inviato venne poi conservato su chilometri di nastri magnetici. Ogni coppia di foto, scattata dai due obiettivi, fu registrata necessariamente su una singola bobina a causa della pesantezza della sua risoluzione. Ci fu bisogno, quindi, per conservare tutta questa mole di dati analogici, di ricavare uno spazio enorme. Uno spazio fisico che fosse in grado di ospitare un totale di 1.478 bobine di nastri magnetici. Bobine che, col passare del tempo, vennero presto dimenticate all’interno di un magazzino della NASA, nel Maryland.

Furono spostate solo negli anni ’80 quando si decise di farle diventare parte del Jet Propulsion Laboratory (JPL) gestito da Nancy Evans, co-fondatrice del Planetary Data System (PDS) della NASA. Qui, alla fine degli anni '80, si tentò di digitalizzare il tutto, senza riuscirci. Così le bobine furono trasferite in un altro capannone, in California, per esser dimenticate di nuovo.

L’ultimo capitolo della storia di queste bobine venne scritto nel 2005. Quando Dennis Wingo, founder e CEO di Skycorp, e Keith Cowing, astrobiologo e curatore di Nasa Watch, conobbero la storia di queste bobine decisero di riprendere in mano la situazione creando il progetto LOIRP (Lunar Orbiter Image Recovery Project) per digitalizzare tutto quel materiale.

Tre anni dopo, le bobine furono spostate di nuovo e, grazie a fondi privati e al contributo della NASA, collocate all’interno di un McDonald’s abbandonato, situato accanto all’Ames Research Center della NASA a Mountain View, in California, cittadina nota per ospitare il quartier generale di Google. Il progetto si è chiuso nel 2014, una volta terminato il suo compito. Quelle foto incredibili, infatti. sono oggi conservate all'interno degli archivi nazionali degli Stati Uniti. Un patrimonio di bellezza a disposizione di tutti.