Albertone, gran maschera ignota

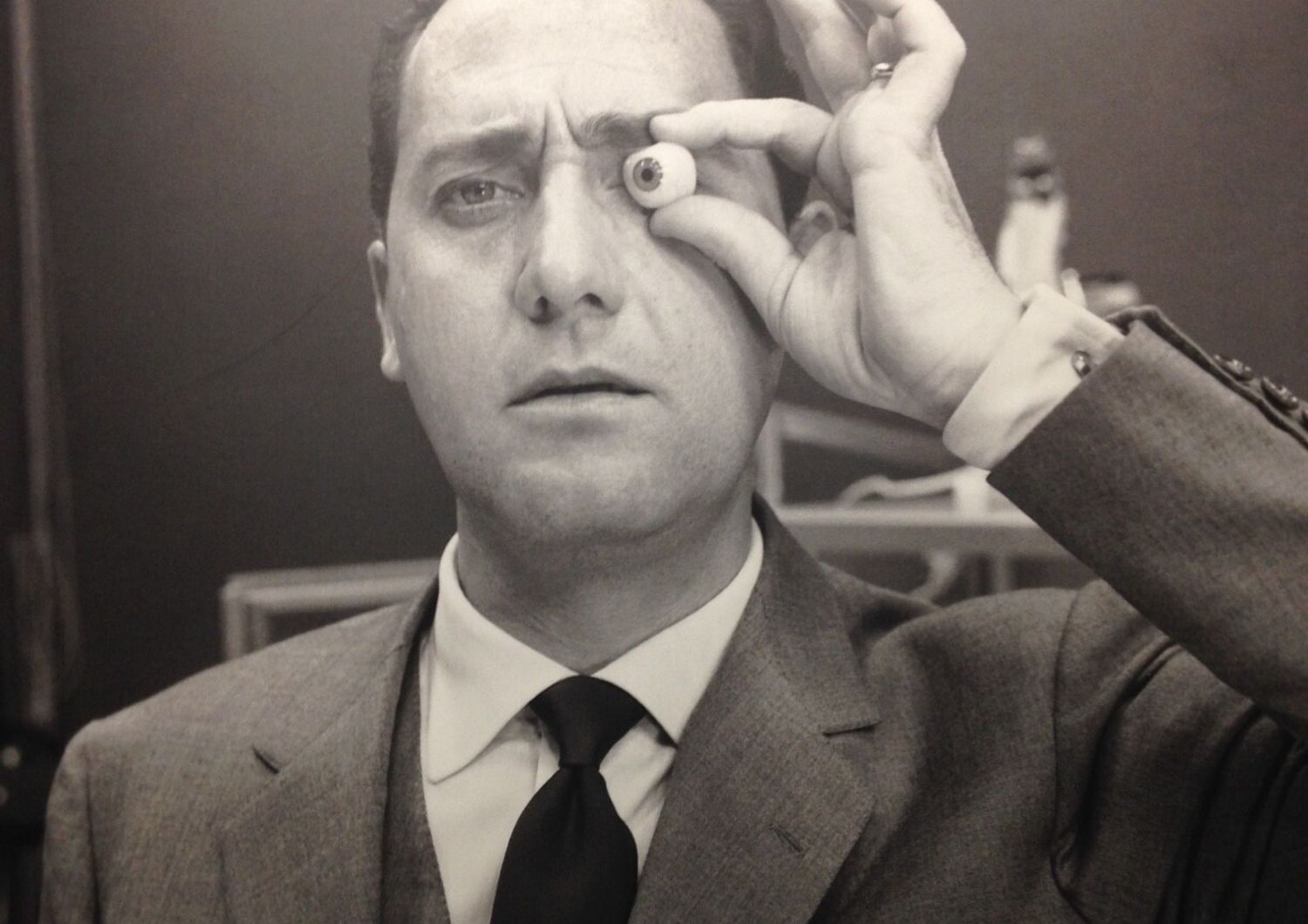

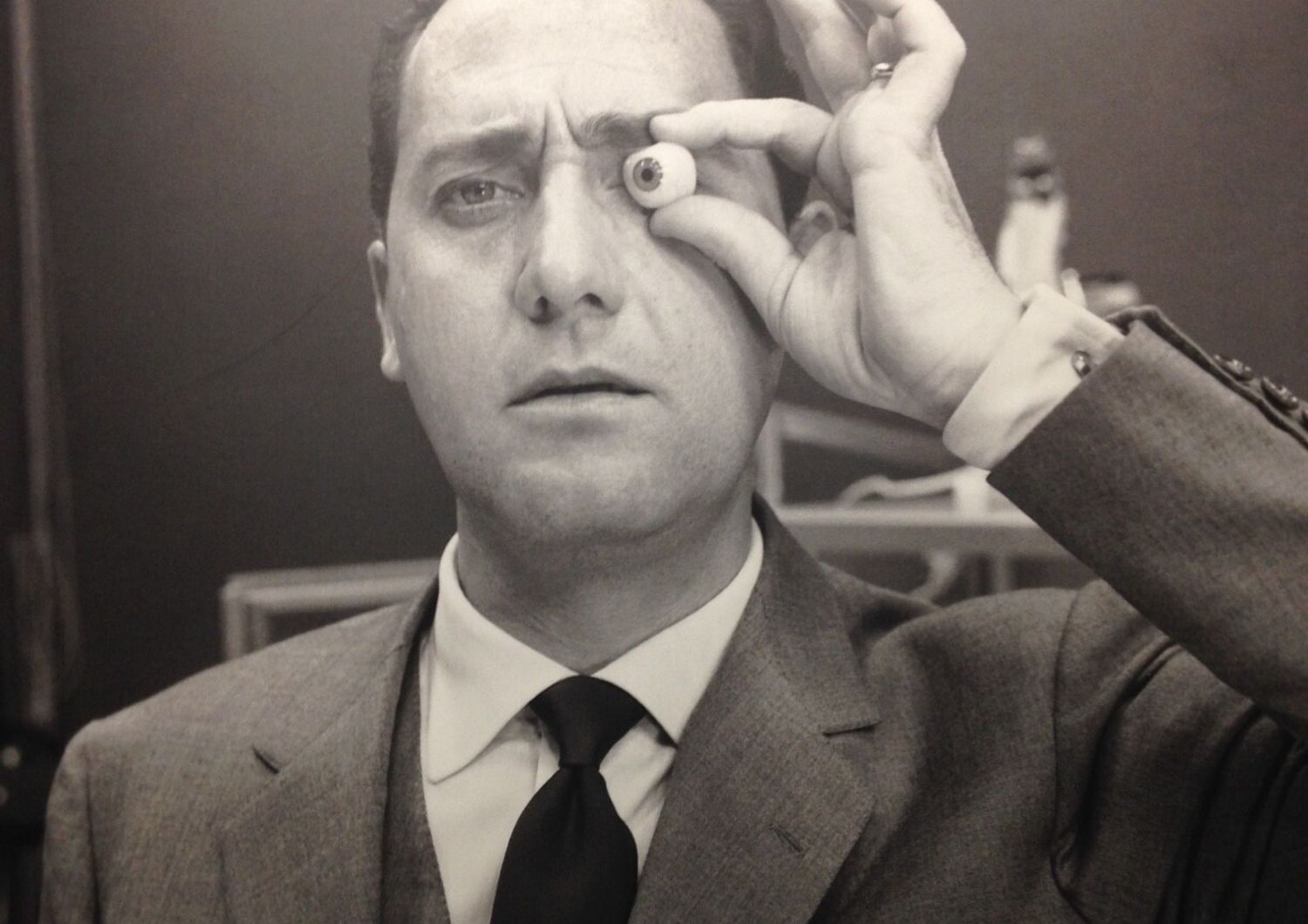

Ci sono persone a cui puoi stare accanto tutta una vita e niente. Non ti rivelano di che pasta sono, chi sono davvero, la loro natura reale. Se questo vale per tutti, figurarsi per un uomo di spettacolo che accanto al volto noto ha un’altra, o molteplice natura, ignota ai più. E se questo vale per ogni personalità pubblica, lo è a maggior ragione per Alberto Sordi. Un personaggio istrionico, un’autentica maschera capace di rappresentare al meglio – o al peggio – le sfaccettature dell’italiano per antonomasia. Una grande maschera dell’Italia, un attore immenso.

Poteva piacere o dispiacere, Sordi, essere amato (dai più) o odiato, ma non lasciava indifferenti. Sapeva toccare corde, l’Albertone, che solo ai massimi interpreti della commedia all’italiana è stato dato suonare. Una maschera complessa al di là dei suoi personaggi arruffoni o burleschi, vili o cialtroni come è, nell’immaginario, l’italiano medio che tanto bene ha saputo interpretare lungo una carriera che ha traversato l’intero Novecento.

Dagli esordi nel teatro d’avanspettacolo, che gli ha impresso sottopelle fare macchiettistico e voce baritonale, alle tante pellicole interpretate e girate – circa 200 i suoi film – Sordi ha attraversato il secolo passato sotto ai riflettori, tra bagni di folla – ultimo quello al funerale, in un Campidoglio gremito all’inverosimile – eppure all’ombra d’un vissuto di cui nessuno, o pochissimi, possono vantarsi d’avere le chiavi.

Specchio di questo stare in mezzo alla gente eppure appartato, distante, geloso della propria intimità famigliare è la sua casa romana che s’affaccia sul piazzale dedicato a Numa Pompilio, il monarca d’origini sabine che a quei buzzurri dei romani che lo elessero re volle dare dei e sacrifici. Isolata eppure in mezzo al traffico, nel cuore di quella Roma che tanto amava, la casa di via Druso accoglieva e ritemprava l’attore trasteverino dopo le sue fatiche.

Più e meglio degli altri villoni di famiglia, a Castiglioncello e in Friuli, venduti a seguito dei lutti famigliari, o della case parigine, l’abitazione appartenuta ad Alessandro Chiavolini era il classico buen retiro per l’attore romano che la sognava passandoci accanto in bicicletta fin da ragazzo e di cui s’era invaghito, strappandola a suon di quattrini a Vittorio De Sica che l’avrebbe voluta ma non poté permettersi i dieci milioni di lire che Sordi pagò sull’unghia nei primi anni Cinquanta, all’apice del successo, all’anziano segretario particolare e ministro del duce.

Ed è per questo che una mostra come quella voluta da Alessandro Nicosia in occasione del centenario della nascita avrebbe potuto essere una ghiotta occasione per carpire qualche segreto dell’attore che può dirsi romano per eccellenza, e al tempo stesso nazionale. Ché nulla meglio d’una casa rivela l’animus di chi l’abita, e niente meglio della sua amata villa può permettere ai romani e alle schiere dei suoi ammiratori di cogliere qualcosa del reale vissuto di Sordi. Niente di tutto ciò.

La villa d’Albertone riaperta in occasione dell’evento, sede della casa museo gestita dalla fondazione dopo complesse peripezie anche ereditarie seguite alla morte di Aurelia, non svela i segreti dell’ultimo noto e riservato proprietario.

Così occorre accontentarsi di scendere le quattro scale dirimpetto all’ingresso che portavano alla legnaia del ministro, trasformata in teatrino con tanto di camerini per i selezionati ospiti di Sordi (ché fino alla morte della sorella Savina, nei primi anni ’70, qui si tenevano serate mondane). Gettare l’occhio alla libreria-palestra inzeppata di ritratti dell’attore, sparsi un po’ in tutta la casa assieme a qualche opera d’artista coèvo e varia paccottiglia d’autore, salire al piano nobile e fermarsi lì. Oltre non è dato né lecito andare.

Ci si accontenti di rimirare il salotto col camino di dubbio gusto, inzeppato delle articolesse che l’attore redigeva per il Messaggero che gli dedicò lo storico paginone il giorno della morte (Gloria Satta, firma del giornale romano e tra i pochi intimi dell’attore è la cocuratrice della mostra, come del bel catalogo Skira che la raccoglie, con Vincenzo Mollica). Sfilare nello studiolo coi divanetti d’angolo dopo aver intravisto appena sala da pranzo e cucina. Niente di sontuoso, più kitsch che sfarzo, interni di vita che più borghese non si può, com’era al fondo Albertone.

D’origini non certo umili ma neppure agiate, che tanto aveva penato per sfondare nel mondo del cinema da cui era osteggiato, prima d’essere innalzato a celebrità. Unica concessione a un certo lusso la barberia, dopo l’anodina camera da etto – a una piazza e mezza – con tanto d’inginocchiatojo a lato. Ché Sordi, si sa, era buon credente e pure largo di maniche, a dispetto di certa nomèa di sparagnino. Oltre non si va, non si sale ai piani alti dov’erano le camere delle amate sorelle, forse l’unico affetto reale della sua vita, per lui che tante donne aveva conosciuto e amato, ma a cui non s’era mai legato.

Tranne l’amore di gioventù per Andreina Pagnani, nata Gentili, assai più avanti negli anni, nota ai più per essere l’amorevole signora Maigret nella popolare serie con Gino Cervi. “Ecché te voj mette un’estranea in casa”, ripeteva Sordi con una battuta che non era poi tale. Non a caso nello studiolo campeggiava un quadretto, ora in mostra, con su scritto: “Il destino ha in serbo per ogni uomo una sola donna, la fortuna sta nell’evitarla”. Eccola la sua filosofia di vita, l’ego d’un narcisista innamorato di sé come e più della sua amata Roma, una vita dove c’era spazio solo per sé e i famigli.

Così si torna all’esterno per ammirare gli spezzoni dei suoi personaggi racchiusi nello scatolone verde apparecchiato in giardino, i costumi di scena e le locandine dei successi. A partire dai misconosciuti esordi in Giarabub, film del ‘42 di Goffredo Alessandrini che si vuole di propaganda fascista ma solidissimo rispetto a tanta spazzatura di genere d’oltreoceano, dove uno spaesato Sordi fa una fugace apparizione. Non mancano memorabilie, come il bolide di Meniconi Nando o il corpetto del marchese del Grillo.

Le tante maschere d’una maschera che le racchiude tutte. Capace d’interpretare, giganteggiando, quattro ruoli diversi nello stesso film, Il disco volante di Tinto Brass, quando questi aveva ancora ambizioni da regista. O girare tre film al giorno, lasciandosi poi andare alla pace della quiete casalinga più che andare a folleggiare. Così, alla fine, in fila in maschera all’uscita della mostra, si riflette sulla maschera rimasta ignota ancorché arcinota. La casa non ha svelato i segreti del suo dominus, anche se la mostra val bene la visita, come pure le appendici alla Casa del cinema e al teatro dei Dioscuri.

Non perdetene l’occasione, quando sarà. Doveva inaugurarsi a marzo, è slittata a settembre per essere sospesa dopo neanche una mesata. Dovrebbe riaprire i battenti ai primi di dicembre, fino a gennaio, Covid permettendo. Info