Cagli, un pezzo di storia

È un pezzo di storia dell’arte, e di storia in quanto tale, la mostra su Cagli a palazzo Cipolla, nella centralissima via del Corso. Ed è un sottotitolo azzeccato, quasi bontempelliano, le mutazioni e folgorazioni che l’accompagna e sintetizza. Corrado Cagli (1910-76) torna a Roma vent’anni dopo l’ultima personale alla galleria dell’Arco Farnese, e lo fa con un’antologica di tutto rispetto. Oltre duecento pezzi tra acqueforti e disegni, tele e arazzi, sculture e maioliche. C’è l’intero corpus della poetica cagliana tra le sale del palazzo, un caleidoscopio del Novecento che abbraccia mezzo secolo di storia dell’arte, rivisto dalla schizofrenia stilistica propria dell’artista, come ebbe a dire la critica.

Anconetano di nascita ma girovago d’adozione, d’ottima e raffinata borghesia ebraica, quando è chiamato a scrivere sulla rivista Quadrante, edita dallo zio – Massimo Bontempelli, che tra le due guerre fu in letteratura quel che Moravia fu nel dopoguerra: poco meno d’un santone – Cagli è già figura d’un certo spicco nella pittura di scuola romana. Mussoliniano convinto, come molti e parte dell’intellighentsia ebraica del tempo – paradigmatico è, in tal senso, il suo autoritratto del ‘36, al museo del Novecento di Milano, dove si ritrae con la coppola e il volitivo mascellone del duce – è costretto all’esilio quando le leggi razziali mostrano agli ebrei, e non solo, il duro volto del fascismo.

Decadono così le fortune del primo Cagli: attaccato dalla critica in nome della purezza della razza, è costretto all’esilio negli States. Veste la divisa e partecipa allo sbarco in Normandia; ha modo di trovarsi a Buchenwald quando vi entrano le truppe statunitensi e lì di fare quegli schizzi dei deportati visibili anche nella mostra romana. Da lì il rientro in Italia e il revirement politico che lo porta ad avvicinarsi al partito comunista che fa incetta d’intellettuali e artisti già fascisti. Uno per tutti Guttuso, suo amico. Lo stesso Bontempelli è eletto senatore tra le file del Pci togliattiano, nel ‘48, e tardivamente omaggiato con lo Strega del ‘53, coi racconti dell’Amante fedele, a riprova d’un funambolismo che non è solo letterario e d’un realismo non certo magico.

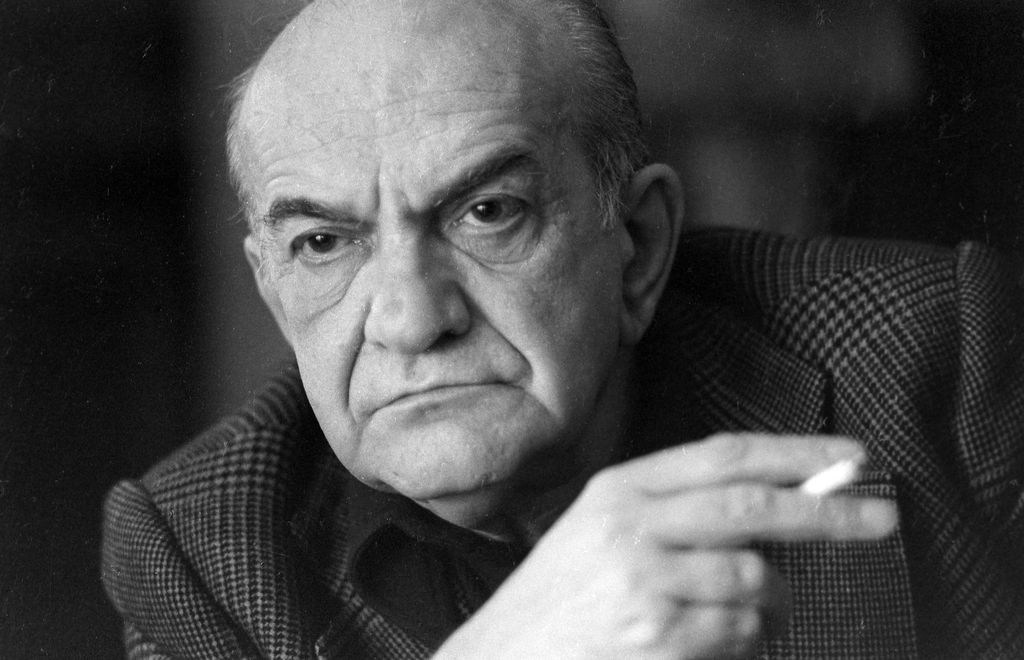

'Narciso', Corrado Cagli. Foto Agf

Di questi giri di boa, di vie di scampo e linee di fuga, l’arte di Cagli è zeppa. Ogni opera, ogni dettaglio quasi, contiene rimandi ad altri grandi: dal muralismo di Sironi all’onirismo di Savinio, dai fanciullini ignudi con il liuto che rievocano temi caravaggeschi alle maioliche policrome – forse tra gli esiti più felici – che nulla hanno da invidiare a Cambellotti. È un compendio di storia dell’arte, davvero, delle varie tendenze novecentesche, quello chi si può rimirare traversando le stratificazioni dell’opera cagliana in mostra, le sue folgorazioni e mutazioni, appunto.

(foto @NicolettaZanella)

Eccola qui la croce e delizia di Cagli, il suo essere artista di gran vaglia capace di misurarsi con ogni coèvo, di traversare stili e tendenze con indiscussa perizia tecnica. Ma allo stesso modo di non essersi fatto capace, in questo suo girovagare, di un punto fermo; un punto di vista e d’approdo che possa dirsi davvero suo, riconoscibile ai più e propriamente contemporaneo. Ché l’essersi misurato con ogni gusto e materia, l’essersi intrigato col teatro e l’architettura, con le carte e l’esoterismo, oltre che con le tele e i pennelli, lo rende più vicino ai grandi artisti-artigiani del passato che ai maestri contemporanei, privo com’è d’un marchio di fabbrica che ne mostri l’unicum. Un esito di sintesi, oltre che somma del tutto, come nella Caccia dei catafratti (esposta su tela) s’intravede.

(foto @NicolettaZanella)

Pareri a parte, il percorso espositivo racchiude l’intero cammino dell’artista: dai lavori giovanili in maiolica a quelli ad olio o con altre tecniche della scuola romana (1928-1938), dalla neometafisica di New York (1946-1947) agli studi sulla Quarta dimensione, ai Motivi cellulari e alle Impronte del ‘49-‘50, dalle Metamorfosi alle Carte realizzate nel decennio successivo, alle Mutazioni modulari sviluppate fino alla metà degli anni Settanta. Cicli che il corposo catalogo edito da Silvana raccoglie e racconta, con un impianto critico dove, coi materiali raccolti da Giuseppe Briguglio, responsabile dell’archivio romano dell’artista, campeggiano fra gli altri i contributi di Bruno Corà, curatore della mostra, e di Emmanuele Emanuele, presidente della Fondazione Terzo pilastro e in questa veste patron di casa, a palazzo Cipolla.

Fino al 6 gennaio, www.fondazioneterzopilastrointernazionale.it.