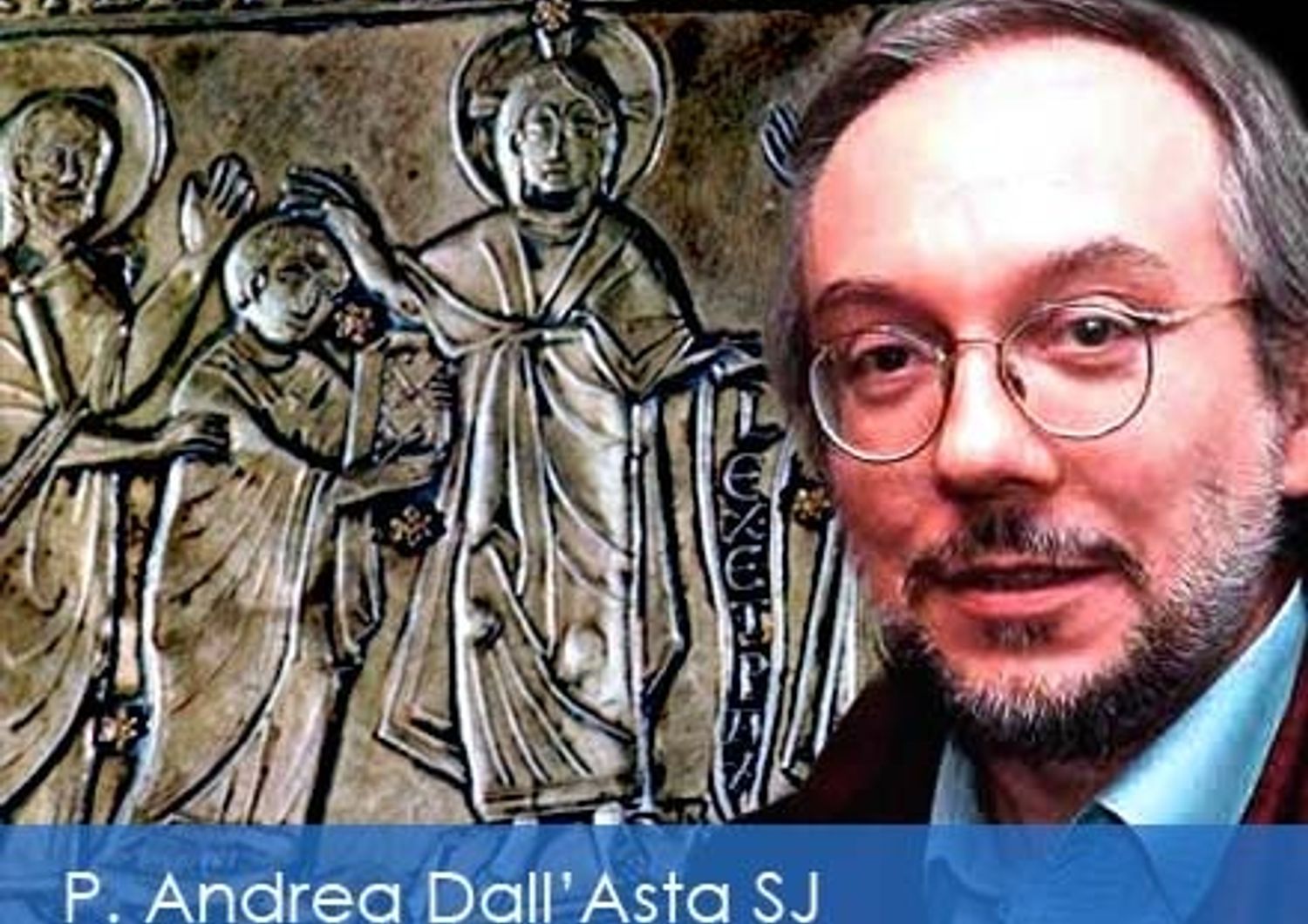

Sulla copertina, d’un blu parrocchiale, campeggia la paradigmatica Corona di spine di Claudio Parmiggiani che troneggia sull’altare maggiore della chiesa di San Fedele, a Milano. All’incipit può leggersi: “Tutta la vera arte è sacra”. Potremmo chiuderla qui, tanto pregni di senso sono locuzione e symbola, nel parlare di Eclissi, oltre il divorzio tra arte e Chiesa. L’ultima fatica letteraria di Andrea Dall’Asta – Edizioni San Paolo, 139 pagine – dove il padre gesuita affronta il tema, a lui caro, dell’arte liturgica coèva. Settore di nicchia nell’ambito dell’arte sacra, ma centrale nel rapporto tra questa e l’arte contemporanea, e punto nodale della visione della chiesa di sé e nel mondo. Dato che la dimensione del sacro è sostanzialmente espunta dall’oggi, parlare di sacralità potrebbe dunque chiuderla qui, invece da qui partiamo.

Dal sacro come bellezza, non esteticamente intesa ma espressione dell’umano che si fa trascendente, nella sua ricerca del divino. In che modo – si chiede Dall’Asta – l’arte liturgica, cioè pensata per spazi ecclesiali e simbolicamente intesa come rappresentazione e testimonianza di fede, dialoga ancora con gli uomini del proprio tempo? In che modo, cioè, la chiesa dispone ancora di un potenziale comunicativo, dopo il tracollo della committenza ecclesiastica nel XVIII secolo e il suo scimmiottare il kitsch per larga parte dominante l’arte d’oggi? Un kitsch, sottolinea il padre gesuita, che più che rappresentare la cultura popolare esprime una cultura massificata, resa merce e consumo anche nei suoi aspetti più reconditi.

Il panorama dell’arte sacra odierna, tanto più se liturgica, è sconfortante per Dall’Asta che si dilunga in vari esempi di pacchianeria coèva, distribuendo bacchettate urbi et orbi verso chi, magari in ottima fede, ripropone formule incapaci di dialogare con l’oggi, rendendo la chiesa discosta dal proprio tempo. Con lo sguardo rivolto a un passato da ecclesia triumphans, dove anche le aperture del Concilio vaticano II sono rimaste disattese, o puramente fuori dal tempo.

Eccezioni ve ne sono, e tra queste il direttore della galleria San Fedele di Milano porta, pro domo sua, quelle dell’omonima chiesa milanese a due passi dalla Scala, del cui adeguamento liturgico si occupa da anni, e il nuovo Evangelario ambrosiano (sua la curatela artistica). Ma un briciolo d’autoreferenzialità è giustificato e forse d’obbligo nell’impegno condotto quasi in beata solitudo nel circuito artistico ecclesiastico, dove neobarocchismi e postfigurativi ripropongono fin nelle pale d’altare una mediocrità da ludoteca cultuale.

Al dejà vu, se non al rischio opposto, si sottraggono opere quali appunto la corona di Parmiggiani, un filo spinato di nichel e d’oro che per collocazione e rimandi riporta l’Ecce homo alla contemporaneità. Dunque complessa sintesi di questa riletta alla luce della fede, del sacro cui s’accompagna una concettualità di non facile immediatezza, distante dalle stratificazioni di santi e madonne, eppure chiamato a restituire emozioni e mozioni alla devozione.

Come l’arte sacra possa trasmettere valori di senso in un tempo di post verità; come le varie fedi possano dialogare tra loro attraverso una rappresentazione del sacro capace di rifuggire da estremismi e sincretismi; come la chiesa possa farsi di nuovo attrice e interprete del proprio tempo, anche in campo artistico; quali immagini di culto e simboli possano darsi oggi ai fedeli. Sono, queste, questioni che non toccano solo il credente, ma l’essere in quanto tale, ogni persona che voglia traversare questo suo tempo di passaggio senza smettere di pensare a un riscatto possibile, a una redenzione auspicabile. A tutto ciò padre Dall’Asta non offre risposte definitive ma traccia un percorso, perché all’eclissi segua la luce, al divorzio tra arte e fede una ritrovata comunione.